Передача данных начинается с

проверки готовности принтера - состояния линииBusy. Строб данных может быть коротким - доли

микросекунды, и порт заканчивает его формирование, не обращая внимания на сигнал Busy

. Во

время строба данные должны быть действительными. Подтверждением приема байта (символа)

является сигнал Ack#

, который вырабатывается после приема строба через неопределенное время

(за это время принтер может выполнять какую-либо длительную операцию, например, прогон бумаги).

Импульс Ack#

является запросом принтера на прием следующего байта, его задействуют для

формирования сигнала прерывания от порта принтера. Если прерывания не используются, то сигнал

Ack#

игнорируется и весь обмен управляется парой сигналов Strobe#

и Busy

.

Свое состояние принтер может сообщить порту по линиям Select, Error#, PaperEnd

- по ним

можно определить, включен ли принтер, исправен ли он и есть ли бумага. Формированием импульса на

линии Init#

принтер можно проинициализировать (при этом он очистит и весь свой буфер данных).

Режимом автоматического перевода строки, как правило, не пользуются, и сигнал AutoLF#

имеет

высокий уровень. Сигнал SelectIn#

позволяет логически отключать принтер от интерфейса.

Через параллельный порт (LPT) протокол Centronics

может быть реализован чисто программно, используя стандартный режим порта (SPP

), достигая

скорости передачи до 150 Кбайт/с при полной загрузке процессора. Благодаря «продвинутым» режимам

порта протокол может быть реализован и аппаратно (Fast Centronics

), при этом скорость до

2 Мбайт/с достигается при меньшей загрузке процессора.

Большинство современных принтеров с параллельным

интерфейсом поддерживают и стандарт IEEE 1284, в котором оптимальным режимом передачи является

ЕСР(см. п.1.3.4).

Для подключения принтера требуется кабель

Centronics, пригодный для любых режимов параллельного интерфейса. Простейший вариант кабеля -

18-проводный с неперевитыми проводами - может использоваться для работы в режиме SPP. При длине

более 2 м желательно, чтобы хотя бы линии Strobe#

и Busy

были перевиты с отдельными

общими проводами. Для скоростных режимов (Fast Centronics, ECP) такой кабель может оказаться

непригодным - возможны нерегулярные ошибки передачи, возникающие лишь при определенных

последовательностях передаваемых кодов. Встречаются кабели Centronics, у которых отсутствует связь

контакта 17 разъема PC с контактом 36 разъема принтера. При попытке подключения таким кабелем

принтера, работающего в стандарте 1284, появится сообщение о необходимости применения

«двунаправленного кабеля». Принтер не может сообщить системе о поддержке расширенных режимов,

на что рассчитывает драйвер принтера. Другое проявление отсутствующей связи - «зависание» принтера

по окончании печати задания из Windows. Эту связь можно организовать подпайкой дополнительного

провода или же просто заменить кабель.

Неплохие электрические свойства имеют ленточные

кабели, у которых сигнальные цепи (управляющих сигналов) чередуются с общими проводами. Но их

применение в качестве внешнего интерфейса непрактично (нет второго защитного слоя изоляции,

высокая уязвимость) и неэстетично (круглые кабели смотрятся лучше).

Идеальным вариантом являются кабели, в которых

все сигнальные линии перевиты с общими проводами и заключены в общий экран - то, что требует

IEEE 1248. Такие кабели гарантированно работают на скоростях до 2 Мбайт/с при длине до 10м.

В табл. 8.4 приводится распайка кабеля подключения

принтера

с разъемом X1типa A (DB25-P) со стороны PC и Х2 типа В (Centronics-36

) или типа С

(миниатюрны со стороны принтера. Использование общих проводов (GND

) зависит от качесва кабеля

(см. выше). В простейшем случае (18-проводный кабель) все сигналы GND объединяются в один провод.

Качественные кабели требуют отдельного обратного провода для каждой сигнальной линии, однако в

разъемах типа А и В для этого недостаточно контактов (в табл. 8.4 в скобках указаны номера

контактов разъема PC типа А, которым соответствуют обратные провода). В разъеме типа С обратный

провод (GND

) имеется для каждой сигнальной цепи; сигнальным контактам 1-17 этого разъема

соответствуют контакты GND 19-35

.

Несмотря на то, что большинство наших читателей неплохо разбирается в компьютерной технике, похоже, что назрела необходимость в подобном общеобразовательном цикле статей. Дело в том, что, в области хай-тек, как в никакой иной, скорость внедрения новых технологий крайне высока. Настолько высока, что сегодняшние разработки нередко мирно сосуществуют со вчерашними и даже позавчерашними. В результате на рынке одновременно присутствует масса вариантов периферийных устройств с самыми различными интерфейсами. Чем они друг от друга отличаются, что из этого следует, какие подводные камни могут ожидать пользователя запутаться способны даже специалисты, не говоря уже о тех, кто просто не так давно купил себе компьютер, а теперь желает что-то в нем поменять (или наоборот поменять сам компьютер, оставив в покое уже купленные периферийные устройства). Обзоры же конкретного оборудования не лучшее место для обсуждения различий, так что обычно мы просто пишем, что какое-либо устройство имеет тот или иной интерфейс, не вдаваясь в подробности. Ну а сейчас как раз ими мы и займемся. И начнем с мышей, поскольку меняется это оборудование не так уж и редко, да и бардака на этом сегменте рынка больше всего.

С самого начала одно общее замечание следует четко разделять интерфейс подключения и интерфейс передачи данных. В случае проводных устройств этим нюансом можно пренебречь мышь, клавиатура или иное оборудование жестко привязано кабелем к соответствующему порту. Для беспроводной же периферии интерфейсы подключения остаются теми же PS/2, COM, LPT, USB и так далее, но к порту подключается только ресивер, а сама мышь обменивается с ним данными при помощи радиоканала или инфракрасных лучей. С этим тесно связан миф первый :

Беспроводные устройства существенно отличаются от проводных.

На самом деле, это не так. Независимо от конкретного интерфейса передачи данных, подключенная к PS/2-порту мышь (непосредственно или через ресивер) для компьютера является «Мышью PS/2». Компьютер вообще не делает между ними разницы в случае использования «простых» ресиверов. Ситуация отличается в случае Bluetooth, но как раз из-за того, что в этом случае применяется не пассивный ресивер, а Bluetooth-адаптер и само периферийное устройство использует Bluetooth именно в качестве интерфейса подключения (т.е. схема здесь совсем иная, нежели в случае простых беспроводных устройств). Во всех же остальных случаях все просто, несмотря на то, что я уже разок услышал, что «беспроводные мыши не работают в DOS». Все не так! Если ваша операционная система вообще поддерживает последовательную, PS/2 или USB-мышь, то она будет точно также работать и с беспроводной моделью, ресивер которой подключается к соответствующему порту. И характеристики будут у беспроводной мыши такими же, как и в случае проводной (разумеется, те, для которых ограничивающим фактором не станет интерфейс передачи данных). То же самое касается и клавиатур, джойстиков, рулей, принтеров и прочего внешнего оборудования.

Ну а теперь разделавшись с зачатками общей мифологии, перейдем непосредственно к мышам. Интерфейсы мы будем рассматривать в хронологическом порядке.

Параллельные (шинные) мыши

Так уж сложилось исторически, что IBM PC был изначально нацелен на применение в сфере бизнеса, а не развлечений (сейчас в это трудно поверить:)). В результате основным интерфейсом был текстовый, а мыши были просто не нужны: на экране всего две (или даже одна) тысяча «точек», в каждую из которых можно легко и точно попасть при помощи клавиатуры. Однако компьютер быстро обзавелся и графическими функциями, а вот тут уже клавиатура начала пасовать: даже в смешно сейчас выглядящем разрешении 320 х 200 точек, экран содержит уже 64 тысячи адресуемых позиции, так что если вам нужно иметь возможность легко попасть в любую из них, клавиатурными клавишами не обойдешься. Да и производители ПО поняли, что графика полезна не только в играх или графических редакторах: если приделать к обычной программе графический интерфейс, быстрее она работать не будет, а вот для освоения неподготовленным пользователем подойдет лучше, чем текстовая. Ну а для работы в графических средах наилучшим образом даже сейчас подходит мышь, специально для этой цели и разработанная, а в те времена выбора вообще не было: либо мышь, либо световое перо, имеющее куда меньшую точность, чем даже первые мыши.

Но вот незадача нет у РС специального мышиного порта! Никто изначально не думал, что он понадобится, поскольку первое время вообще самым популярным был MDA, графику не поддерживающий в принципе. Интерфейс для светового пера предусмотрели, но желающих им пользоваться оказалось слишком мало (и немудрено: подержите весь день руку на весу перед экраном к вечеру она у вас просто отвалится), а вот для мыши нет. В то же время во всех компьютерах, изначально ориентированных на графические среды, возможность подключения мыши присутствовала изначально. Ну что ж архитектура IBM PC открытая, шинная, шина стандартная (впоследствии известная как ISA), будем расширять возможности. Некоторые производители (в частности, Microsoft) освоили выпуск мышиных адаптеров, продающихся в комплекте с мышами, и устанавливаемых в обычный восьмиразрядный слот на системной плате. Казалось бы, проблема решена.

Однако шинные мыши прожили достаточно недолго, и быстро были вытеснены другими вариантами. Насколько мне известно, до наших краев эти грызуны вообще дойти в сколько-нибудь заметных количествах не успели, да и в Буржуинствах во второй половине 80-х они исчезли как вид. Тому было две серьезных причины. Во-первых, цена: любая мышь, использующая стандартный для компьютера интерфейс, стоит дешевле, нежели комплект из мыши и специального адаптера аксиома. Во-вторых, слоты расширения всегда были достаточно дефицитным ресурсом. Правда, на плате оригинальной АТ их было аж восемь, ну так в те времена и желающих их занять устройств было куда больше, поскольку интегрированных компонентов практически не было. Вот и вымерли шинные мыши, как только появилась альтернатива.

Последовательные мыши

Еще в те лохматые годы кому-то (кому первому сейчас уже выяснить практически невозможно) в голову пришла отличная идея. Практически каждый компьютер снабжен, по крайней мере, одним последовательным портом, на который можно повесить почти любое оборудование. Почему им не может быть мышь? Сказано сделано. И на рынок хлынули последовательные мыши, не требующие дополнительных контроллеров для своей работы: свободный COM-порт это все, что им нужно. Решение получилось, во-первых, дешевым, а во-вторых, очень универсальным, поскольку подходило даже для компьютеров, вообще не имеющих портов расширения (портативных, например). Ничего удивительного, что вскоре данные модели стали стандартом де-факто.

Поскольку активное нашествие грызунов на рынок началось уже после появления АТ, большинство моделей использовали компактный (по тем временам сегодня это самый большой из подходящих для мышей) девятиконтактный разъем последовательного порта, являвшийся стандартом для этих компьютеров. Модели с 25-и контактным разъемом тоже встречались, несмотря на то, что большой он слишком, да и совместимы оба разъема почти полностью, а механическая несовместимость легко решалась при помощи пассивного переходника. Последнее, видимо, привело к тому, что уже в начале 90-х мыши с «большим» разъемом практически исчезли. Последовательные мыши крайне неприхотливы в частности, порт спокойно относится к «горячему подключению», имеют низкую себестоимость, да и их характеристик долгое время было более чем достаточно для всех пользователей. Ничего удивительного, что многие из нас начинали работать на компьютерах, оснащенных именно такими мышами, и с их же помощью осваивали первые версии оконных систем для РС. Более того подобные мыши можно встретить до сих пор, хотя многие фирмы их уже не производят, а остальные значительно сократили их долю (например, у Genius таковых не более 10% от общей массы, а Microsoft и Logitech последовательных мышей не делают вовсе). В 2000 году такую мышь еще можно было легко купить, а сейчас просто сходить на рынок недостаточно: последовательные мыши от Genius, A4 Tech и некоторых других компаний раскупаются достаточно быстро, ввиду того, что во многих местах до сих пор трудятся относительно старые компьютеры, вполне справляющиеся со своими задачами, но неспособные работать с новыми мышами. Да и давно выпущенные мыши с последовательным интерфейсом вполне можно встретить, что связанно во многом с тем, что в те годы не только деревья были большими и техника была надежнее. У меня до сих пор в шкафу лежит совершенно рабочая последовательная мышь MS Mouse 2.0, произведенная и купленная еще в 1995 году, причем в любой момент ее можно подключить к компьютеру и пользоваться! Впрочем, стоило это устройство тогда 35 долларов несмотря на крайнюю примитивность (сегодня за эти деньги можно приобрести хорошую беспроводную оптическую мышь), а более дешевые модели дохли достаточно быстро.

Итак, на долгие годы последовательные мыши стали стандартом де-факто. По сути, они начали сдавать позиции даже немного раньше, чем устарели морально только потому, что в компьютерах появились-таки специализированные мышиные порты, да и соответствующие мыши стали стоить чуть ли не дешевле при более широком выборе. Ну а к этому моменту уже стали заметны некоторые недостатки последовательных мышей, о которых мы поговорим ниже, что только ускорило процесс.

PS/2-совместимые мыши

В далеком 1987 году, начиная выпуск линейки PS/2, компания IBM учла все прошлые ошибки. К сожалению, наделала она новых, так что эта, революционная по тем временам архитектура, бесславно прозябала несколько лет, пока не скончалась окончательно. Но гордое ее имя живет до сих пор так называют порты mini-DIN для клавиатур и мышей, старт которым дала именно эта линейка. Да в этих компьютерах появился специальный мышиный порт, и даже поддержка мыши в BIOS (причем как в обычном, так и в ABIOS). Ничего удивительного: эти компьютеры уже изначально ориентировались на работу под управлением графической операционной системы (по мнению IBM и Microsoft ей должна была стать OS/2), так что мышь из опционального устройства начала превращаться в стандартное.

Следует отметить, что новые порты имели как преимущества по сравнению с последовательным (в частности, более низкое напряжение питания 5 В вместо 12 В, и независимость от других устройств, в то время как последовательные мыши нередко мешали внутренним модемам, поскольку четыре COM-порта РС делили всего два IRQ), так и недостатки. Наиболее существенным является «нелюбовь» к подключению и отключению мыши при работающем компьютере. Многие пренебрегают этим требованием, но лишь до первого сожженного порта:) Вероятность его выгорания далеко не 100%, но она существует, так что лучше все же не рисковать (по крайней мере, мне так кажется). Зато они были, и их использовал один из крупнейших производителей компьютеров. Ничего удивительного в том, что появились мыши с соответствующим разъемом, а производители brand-name техники тоже приняли данный стандарт, и начали комплектовать свои компьютеры портами в стиле PS/2 и мышиным контроллером. А вот окрепшие уже к тому моменту производители материнских плат из Юго-Восточной Азии увеличивать цену своих изделий не особо желали, так что самосбор и техника второго эшелона, которой всегда было больше, чем брэндов, продолжали обходиться последовательными мышами. Впрочем, где-то к середине 90-х наиболее уважаемые компании из Тайваня мышиные порты на платы устанавливать начали, но... У меня вот на ASUS PVI-486SP3 порт был, но для того, чтобы вывести его наружу, требовалась опциональная планка. Три доллара, конечно, не деньги, но зачем? Чтобы вместо последовательной мыши за те же деньги купить PS/2? Будь занято оба последовательных порта, я так бы сделал, но у большинства (и у меня тоже) максимум один модем стоял, а у некоторых и его не было. Так они и жили PS/2-мыши захватили примерно треть или четверть рынка, последовательные все остальное.

Устойчивое равновесие было нарушено в районе 1997 года. Разрабатывая стандарт АТХ, компания Intel, разумеется, учла обязательность мыши, так что порт типа PS/2 стал обязательной принадлежностью каждого претендующего на современность компьютера. Ну а если порт есть у всех, то почему бы им не воспользоваться? Материнские платы формата АТ, впрочем, с рынка исчезали медленно, но и в их случае «выкидыш» с портом стал обязательным компонентом. Таким образом, мыши с интерфейсом PS/2 очень быстро стали стандартом.

USB-мыши

Впрочем, дав зеленый свет PS/2, фирма Intel достаточно быстро попыталась повернуть процесс на новые рельсы. В спецификациях РС98 рекомендовалось подключать мышь к порту USB, в РС99 это делать рекомендовалось настоятельно, хотя не возбранялось использовать и PS/2, но вот COM-порты уже посоветовали убрать. В РС2002 вообще была дана однозначная команда для периферии только USB. Однако быстро вытеснить PS/2 не удалось порты-то на большинстве материнских платах есть и сейчас, так зачем занимать порт USB, который можно и для других целей использовать? Тем более, что первое время USB-модели стоили заметно дороже (да и до сих пор некоторая разница в их себестоимости сохраняется, хотя она уже достаточно невелика, чтобы быть незаметной для конечного покупателя).

Так что продвижение USB-мышей на рынок было достаточно медленным. Впрочем, обеспечить совместимость между USB и PS/2 очень легко, поскольку обе шины рассчитаны на питание 5 В, так что, медленно, но верно, USB-мыши начали завоевывать место под солнцем: оказалось, что совсем необязательно выпускать модели, рассчитанные только на один интерфейс практически за те же деньги можно обеспечить поддержку обоих. Первыми «сдались» коробочные мыши, особенно те модели, выпуск которых в ОЕМ-варианте не планировался: стоят они недешево в любом случае, так что два-три десятка центов за переходник на фоне двух-трех (а то и пяти-шести) десятков долларов погоды не сделают. Для ОЕМ некоторые фирмы в качестве основного стандарта выбрали USB, а переходник (те, кому это нужно) могут приобрести самостоятельно. Однако, поскольку и сейчас большинство мышей делается на базе одних и тех же контроллеров, с некоторым усложнением конструкции для поддержки USB, немалое количество мышей «среднего класса» продолжают выпускаться и в варианте для PS/2 (у многих производителей большинство), ну а модели, ориентированные на бюджетный сегмент, вообще пока на USB переходить не начали. По мере распространения специальных мышиных контроллеров с поддержкой только USB, этот интерфейс будет завоевывать все новые позиции, ну а со временем порт PS/2 можно будет убрать безболезненно и никто ничего не заметит.

Кстати, о старом оборудовании и, соответственно, о старых программах. Долгое время существует миф второй :

USB-мыши не работают в DOS, Windows 95 и NT4.

Вообще говоря, первое время этот миф имел под собой реальную почву действительно не работали. Однако еще года три назад проблемой озаботились производители BIOS, так что появилась поддержка USB-мышей в устаревших операционных системах силами BIOS (клавиатуры научились это делать чуть позже). Так что несмотря на то, что на коробках с мышами указано, что при подключении к USB требуется минимум Windows 98 или 2000, можно воспользоваться и более старой системой. Правда лишитесь вы колесика прокрутки, поскольку встроенными средствами оно не поддерживается, а родные драйверы установить не удастся (из-за чего, кстати, некоторые мыши вообще не удастся использовать без дополнительного ПО многие модели не работают вообще; даже как двухкнопочные). Впрочем, старые версии Windows интересны лишь для академического целей, а вот DOS иногда нужен загрузить с дискеты и в старую игру поиграть, например:) Спешно искать переходник в случае использования современных материнских плат не нужно USB-мышь будет работать как положено.

Bluetooth-мыши

Появились они совсем недавно и по историческим, и по компьютерным меркам. Но с ними уже связан миф третий :

Мыши с интерфейсом Bluetooth являются аналогами обычных беспроводных моделей с радио- или ИК-интерфейсом.

На самом деле это не более чем миф Bluetooth является не интерфейсом обмена данными, а интерфейсом подключения. В заблуждение вводит то, что сейчас такие модели обычно комплектуются Bluetooth-адаптеры, точно так же, как обычные беспроводные модели поставляются совместно с ресиверами. Кроме того, например, Logitech MX900 на первый взгляд ничем не отличается от МХ700: такая же внешне мышь, та же база, только используется Bluetooth, который, на деле, та же радиосвязь (частота отличается, но и на частоте 2.4 ГГц работают многие модели радиомышей). Однако адаптер совсем не обычный конвертер проводного в беспроводной интерфейс. Это действительно адаптер, наделяющий компьютер способностью работать с Bluetooth-устройствами. А одним из них (при наличии соответствующего профиля) может являться мышь. Теоретически эти модели могут работать и с адаптерами, отличными от входящих в комплект поставки, и сами по себе «не знают», что там за адаптер используется: встроенный, на шине PCI или наиболее распространенный USB. И даже в последнем случае не стоит проводить параллелей с беспроводными мышами, ресиверы которых подключаются к порту USB это совершенно разные устройства . Bluetooth-мыши отдельный класс оборудования. Пока экзотичный, так что с ними еще разбираться и разбираться. Но, главное, основной материал данной статьи к ним не относится. Есть проблемы с их функционированием под DOS, поскольку требуется ОС, под которую есть драйверы для Bluetooth-адаптера. Ну и дальнейшее наше повествование их касаться не будет мы поговорим об особенностях работы более привычных пока мышей с последовательным, PS/2 и USB-интерфейсами (как я уже сказал в начале, все будет в одинаковой степени верно и для проводных, и для беспроводных моделей).

Частота опроса

Вообще у мышей не так много объективных параметров, выражающихся в численном виде, и частота опроса как раз один из них. Чем это значение больше, тем лучше. Максимальная частота опроса порта зависит от его типа, используемой операционной системы и некоторых утилит, способных ее повысить. Для начала фактическая информация в одной таблице.

Знаки вопроса в случае последовательного интерфейса говорят о том, что точной информацией я не владею, поскольку пользователи ХР и последовательной мыши мне неизвестны, самому измерять не хочется, поскольку никому это похоже не нужно, а максимально-возможное значение все равно узнать невозможно, поскольку вручную в его случае частоту опроса не отрегулируешь. В случае USB ручная регулировка при использовании Windows тоже невозможна (по крайней мере, способы ее выполнения доселе неизвестны), зато частота опроса всегда достаточно неплоха. А самая интересная ситуация в случае порта PS/2 отвратительные результаты под 9х, постепенно улучшающиеся по мере совершенствования ОС, но не доходящие до USB, и целых 200 Гц максимум (в полтора раза выше, чем у USB!) при ручной регулировке. Последняя осуществляется достаточно просто: штатными средствами в ХР (поскольку по этому поводу было много вопросов, то говорю где: в списке устройств выберите мышь, а далее расширенные свойства), через реестр в 2000 или при помощи специальных программ (типа PS2 Rate Ajuster) под 9х (не знаю, как там в NT4, но эту систему для игр и не используют, так что не сильно важно). А для чего нам вообще нужна высокая частота опроса? Процитирую абзац из одной старой статьи :

Пусть мы играем в Quake II на экране 800х600. Считаем, что мы видим 120 градусов, тогда полный круг составит 2400 пикселей. Если нам нужно повернуться на 180 градусов за одну секунду, то поворот составит 1200 пикселей. При этом мышь типа PS/2 по умолчанию выдаст 40 отсчетов. Тогда получается 30 пикселей на отсчет, т.е. повернувшись, мы можем выстрелить с точностью до 30 пикселей. Если мы играем в deadmatch и наш соперник находится далеко, то этого просто не хватит!

Статья была опубликована на нашем сайте более четырех лет назад, но с тех пор ситуация стала еще хуже, поскольку выросли используемые разрешения. 1600х1200 пока экзотика, а вот 1280 на-что-нибудь встречается часто, так что будем считать, что точек в повороте уже 1800. Тогда при тех же 40 Гц (PS/2 или COM под 9x) мы получим точность в 45 пикселей. Точностью это назвать язык не поворачивается по сути, будете вы лупить в белый свет как в копеечку, и противник погибнет только если сам все время будет стараться попасть под ваши выстрелы. Пользователь Windows 2000 уже получит 30 пикселей как сказано выше, недостаточно. Под ХР результат получше 18 пикселей. USB-мышь всегда обеспечит примерно 15-16, а разогнанная до упора PS/2 аж 9 пикселей. В последнем случае из ваших цепких лап вряд ли кто уйдет живым.

Но тут можно немного запутаться. Раз PS/2 обеспечивает самую высокую частоту, то зачем нам USB? Вот он вам миф четвертый :

Для игр однозначно нужна мышь с интерфейсом PS/2 она позволит гарантированно добиться самого высокого результата.

Дело в том, что рассматривали мы выше частоту опроса порта. Однако, сама мышь может оказаться неспособна выдавать данные с такой скоростью. И получится, что «плохая» PS/2 мышь реально даст вам лишь где-нибудь 80 Гц (старые беспроводные модели вообще больше 50 Гц не тянули), в то время как «хорошая» USB честно отработает свои 125 Гц. Если у мыши частота опроса составляет всего 100 Гц, то ее все равно к какому из портов подключать, и даже PS/2 разгонять под ХР не надо. Хотя лучшие (с геймерской точки зрения) PS/2-мыши действительно держат положенные 200 Гц или около того, и позволяют получить максимальную точность в игре, но не стоит возводить это в правило. В реальных условиях все, чаще всего, упирается в мышь, хотя PS/2 имеет больший потенциал, о чем всегда стоит помнить.

По крайней мере, это верно для Windows. Пользователи Linux могут существенно «разогнать» и USB-порт. Вот что написал один из наших читателей:

Если использовать USB мышь, можно получить до 1000гц в ОС linux при использовании специальных патчей для ядра. Патчи можно взять тут: www.yhbt.net/normalperson/files/linux/hid-interrupt-polling/ Сам пробовал ставить патч на 2.4.22 ядро, M$ IE explorer 3.0a и Logitech M-BA47 выдавали 500гц. Там в исходниках одну строчку надо поменять и будет 1000гц.

Сам я Linux не использую, так что проверить не могу. Но, думаю, многим эта информация будет полезна.

Совместимость интерфейсов

Поскольку, так уж получилось, что долгое время на рынке было широко распространено не менее двух интерфейсов (на деле даже три, но первое время редок был USB, а сейчас COM), вопрос: «Что во что можно воткнуть?» иногда встает. И сколько ж по его поводу споров в разных конференциях:) Попробуем что ли дать на него точный ответ должен же, кто-нибудь, в конце концов это сделать, а если не мы, то кто же? :)

Будем двигаться в хронологическом порядке. Последовательная мышь подключается только в последовательный порт. Наиболее распространенные в 9-и контактный напрямую или в 25-и контактный через пассивный переходник, редкие модели с «большим разъемом» наоборот. Все. Больше никуда в большинстве случаев. Даже в USB никак, несмотря на существование адаптеров USB-COM. Дело в том, что, как я уже говорил, последовательной мыши нужно питание 12 В, а USB-порт и упомянутый адаптер, соответственно, выдают лишь 5 В. Никаких проблем от этого не испытывают модемы или прочие устройства с внешним питанием, но мыши вот работать, скорее всего, не будут (с чем многие и столкнулись сразу же после появления этих адаптеров. Впрочем, встречаются и обратные примеры некоторые мыши (в основном, недавно выпущенные) с некоторыми адаптерами работают, но это скорее исключение, чем правило.

Мыши с интерфейсом PS/2, разумеется, легко подключаются в соответствующий порт. Для их подключения к USB существуют специальные активные адаптеры полезно с учетом того, что большинство современных ноутбуков и некоторые настольные компьютеры портов PS/2 уже не имеют. Проблем с питанием в данном случае нет (и там, и там 5 В), однако следует иметь ввиду, что данный адаптер превратит вашу мышь и клавиатуру (если подключить и ее) в стандартные USB-устройства со всеми вытекающими в частности, если с устройствами поставляется специальное программное обеспечение, то работать оно при использовании адаптера не будет. Подключить PS/2 мышь к последовательному порту в общем случае нельзя, однако в свое время были достаточно популярны модели, поддерживающие оба стандарта. По-умолчанию они имели разъем PS/2 и входящий в комплект переходник, при помощи которого втыкались в 9-и контактный COM-порт. Однако так себя способны вести далеко не все мыши, да и не выпускаются они давно. Так что не надейтесь на то, что свежекупленную PS/2-мышь можно легко будет подключить к последовательному порту при помощи купленного на рынке переходника подходит он только к изначально двухстандартным мышам.

Что касается USB-мышей, то они легко и непринужденно подключаются как в свой разъем, так и, при помощи пассивного переходника, в PS/2. Причем пока подавляющее большинство даже те, для которых это не заявлено и переходника в комплекте нет:) Дело в идентичности контроллеров, о чем я выше уже писал, из-за чего для превращения USB-мыши в PS/2 достаточно копеечного переходника, по крайней мере, сейчас. С другой стороны, есть уже и некоторое количество USB-мышей на новой элементной базе, а вот их в PS/2-разъем воткнуть не удастся. Получится что-то или нет, заранее сказать сложно. Впрочем, если вам точно известно, что данная мышь встречается в коробочном исполнении вместе с переходником в комплекте, либо у данной модели существует близнец с разъемом PS/2 (чаще всего, так же и называющийся), то на 99% можно быть уверенным в том, что фокус удастся.

С переходниками тесно связан миф пятый :

USB-мышь через переходник USB-PS/2 это совсем не PS/2-мышь, а нечто среднее.

На самом деле, чушь: независимо от того, как вами получен PS/2-разъем: был изначально на кабеле или получен при помощи переходника из USB результат будет абсолютно одинаковым. Единственное держаться эта конструкция будет несколько хуже, так что не стоит сильно за кабель дергать: про горячее подключение стоит забыть. И другие свойства аналогичны PS/2, а не наследуются от USB. В частности, неверен миф шестой :

Нет смысла в разгоне порта PS/2 при подключении к нему USB-мыши через переходник, поскольку все равно реальная частота опроса не поднимется выше 125 Гц.

Можно даже не комментировать это лишь миф. Те, кто проверял, знают многие модели разгоняются почти до 200 Гц, несмотря на то, что они, вроде как, «в девичестве» (по разъему) USB.

Последний нерассмотренный вопрос можно ли подключить USB-мышь к последовательному порту (что некоторые, кстати, как оказалось, пытаются сделать). Если вы внимательно читали последние две части, то сами сможете объяснить кому-нибудь, почему это невозможно.

Ну а теперь небольшая табличка для закрепления материала. Столбцы мыши, строки соответствующие порты.

Итого

Ну что ж изучили мы историю мышей и мышиных интерфейсов, развенчали шесть мифов, способных испортить жизнь, обсудили некоторые аспекты использования мышей. Надеюсь, что приведенная информация вам пригодится. А в следующей части мы займемся клавиатурами.

PS/2 (называют «пи-си-пополам») — специальный разъем, предназначенный для подключения клавиатуры и мыши к ПК. Данный интерфейс был представлен в 1987 году. Впервые его реализовали на компьютерах IBM PS/2. Впоследствии его стали использовать и другие производители. Спустя очень короткое время, интерфейс получил весьма широкое распространение в инфраструктуре ПК и серверов рабочих групп.

Скорость передачи данных в PS/2 составляет от 80 до 300 Кб/с, она зависит от производительности устройства, подключенного к разъему, а также используемого программного драйвера.

В настоящее время большинство клавиатур и мышей оснащено разъемом USB , большая часть современных материнских плат уже не имеют разъема PS/2, либо в крайнем случае обладают лишь одним разъемом. То же касается и современных ноутбуков. Для подключения внешней мыши/клавиатуры в них используется интерфейс USB. PS/2 с выходом USB по ясным причинам быстро потерял популярность.

Часть материнских плат может осуществлять корректную работу даже при «неправильном» подключении мыши и клавиатуры (когда клавиатура подключена в разъем для мыши, или наоборот). В таких случаях, материнская плата самостоятельно распознает подключенные девайсы и позволит пользователю работать без их повторного переподключения, тогда как большинство компьютеров сразу же "зависают", либо же мышь и клавиатура не реагируют на пользовательские команды.

Некоторые материнские платы, способные распознавать неверно подключенные устройства, оснащены лишь один разъемом PS/2, выкрашенным в два разных цвета. Так, пользователь может понять, куда подключать клавиатуру, а куда - мышь. Остальные устройства можно подключить посредством USB.

Также существуют устройства (например, от Microsoft или Logitech), на кабеле которых установлен разъем USB и которые при этом могут работать через переходник с разъемом PS/2. Важно иметь ввиду, что такое подключение может работать только со специально спроектированными USB-устройствами.

До PS/2 для подключения клавиатур использовался 5-контактный DIN-разъем. Этот интерфейс изначально использовался в аудиоаппаратуре. Для мышей существовал другой интерфейс - D-sub (девятиконтактный).

Многим из нас чуть не ежедневно приходится сталкиваться с недружным строем разнообразных разъёмов для подключения между собой различных устройств. Вспомнить хотя бы многообразие портов на некоторых компьютерах некоторое время назад, когда на одном системном блоке можно было встретить COM, LPT, PS/2, MIDI, USB и FireWire одновременно. По счастливому стечению обстоятельств, COM, LPT, PS/2 и FireWire на современных бытовых компьютерах вымерли, теперь для целей подключения периферии у нас остался только USB . Разнообразной периферии стало больше. А интерфейсов ещё больше.

В этом топике я оставлю за кадром беспроводные интерфейсы, а также аналоговые проводные, и расскажу о существующих проводных интерфейсах для передачи дискретных сигналов.

USB

Да, тот самый, который вытеснил большинство старых интерфейсов подключения. Можно было бы назвать USB замечательным, если бы не одна неприятная нестыковка его названия (универсальная серийная шина) с фактическим принципом действия. Дело в том, что для упрощения реализации подключаемых устройств, USB требует наличия ведущего шины (master), а остальные устройства являются ведомыми, и то, что по сути эта шина не является общей и серийной, и для подключения нескольких устройств к одному ведущему необходим активный разветвитель (хаб). Таким образом получается, что топология USB это звезда, а не шина и то, что устройства не могут общаться между собой, а только с ведущим шины. Корневой хаб, являющийся частью контроллера ведущего, позволяет подключение до 127 портов, но при этом общая скорость передачи ограничена максимальной скоростью самого медленного подключенного устройства. Стоит отметить, что USB допускает глубокое ветвление, аж до 5 уровней. Ещё одним недостатком (вплоть до USB 2.0) является то, что передача данных в любой момент времени идёт лишь в одном направлении. Для подключения нужны всего лишь 4 сигнальных провода (плюс дополнительный экранирующий). Спецификация USB 3.0 добавляет ещё 5 для полнодуплексной передачи данных на повышенных скоростях и опционально ещё два для передачи питания от ведомых устройств ведущему хосту. USB может питать устройства напряжением 5В и ограничением по току 500мА (900мА для USB 3.0).

USB OTG

Спецификация предусматривает возможность участия устройств в обмене данными как в роли ведущих, так и ведомых. К сожалению, в схеме обмена по прежнему предопределён один ведущий. Используется в основном в мобильных устройствах, которые обычно подключают к компьютеру, для подключения к ним периферийного оборудования, такого как флеш носители, мыши и клавиатуры.Многообразие разъёмов подключения

Чтобы не перепутать ведущего и ведомого, у кабелей разные разъёмы на разных концах, один из которых типа A (ведущий), а второй типа B (ведомый). Это также сделано для того, чтобы определять источник питания (ведущий питает ведомого).

Некоторые производители нередко делают и собственные разъёмы для устройств, привязывая покупателя к своим кабелям.

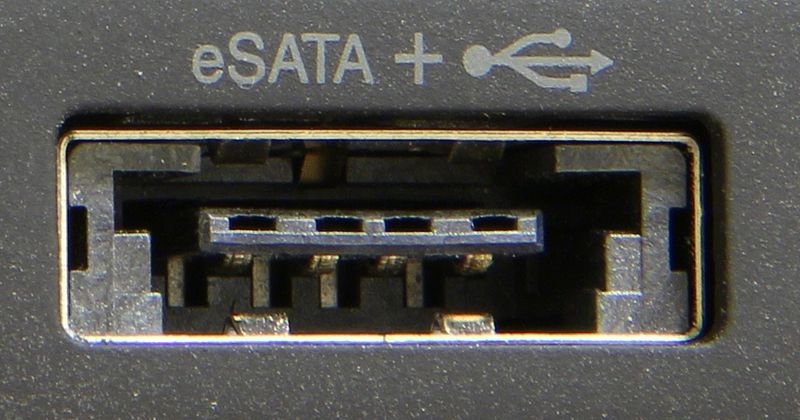

Разъёмы USB часто бывают совмещены с разъёмами eSATA, и могут иметь и другое применение, о чём вы узнаете чуть дальше.

Ethernet

Практически незаменимый интерфейс для подключения между собой сетевых устройств. В домашнем применении нередко оказывается вытеснен беспроводной передачей данных. Поддерживает скорость передачи 10Гбит/с на расстоянии до 100м при использовании кабеля Cat6A. Стандартный разъём подключения RJ-45. 8 сигнальных жил плюс экран. Инструменты для обжимки кабелей на коленке широко доступны, равно как и сам кабель, соединительные разъёмы и устройства для проверки правильности обжимки кабелей. По Ethernet, также как и по USB, возможно питать периферийные устройства, но напряжение питания 48В, и при том же токе устройства могут потреблять до 25Вт. Помимо прочего, Ethernet предусматривает электрическую изоляцию устройств, что делает подключение, например, ADSL модема к компьютеру более безопасной в случае попадания фазы 220В на сигнальные провода где-нибудь на чердаке, чем USB, который изоляцию не предусматривает.

FireWire

Официально называющийся IEEE 1394, но известный по более произносимому названию. Будучи разработан в конце 80х годов, этот интерфейс был сногсшибательно быстрым, и остаётся и по сей день. Например, спецификация IEEE 1394b предусматривает передачу данных на скорости до 3.2Гбит/с, что ставит его на одну планку с USB 3.0 с той разницей, что 1394b появился в 2002м году, а USB 3.0 в 2008. FireWire имеет и ряд других преимуществ над USB, как то полнодуплексная передача данных, что на практике выражается в большей скорости передачи данных по FireWire, работающему на скорости 400Мбит/с над USB, работающему на 480Мбит/с. FireWire поддерживает передачу питания на 12В, выдавая мощность 10-20Вт. Любое из устройств на шине может инициировать передачу данных, и может общаться с любым другим подключенным устройством. Поддерживается передача данных в режиме DMA, что сильно разгружает основной процессор.

К сожалению, этот стандарт особой популярности не получил, и присутствовал в основном в продуктах Apple, а на PC в основном в виде плат расширения с целью подключения видеокамер.

eSATA

Ещё один универсальный интерфейс для подключения периферийных устройств. Исторически предназначался для накопителей. В спецификации eSATAp также поддерживает питание на 12 или 5В. Поддерживает передачу данных до 6Гбит/с. Разъём слегка отличается от USB, но часто бывает совмещён с ним (возможно только с 4х жильным разъёмом USB 2.0).

ExpressCard

Имеет глубокие корни, будучи наследником PCMCIA. Используется для подключения периферийных устройств, таких как внешние ТВ тюнеры, внешние GSM модемы, адаптеры карт памяти, твердотельные накопители, адаптеры для других интерфейсов. Поддерживает скорость до 2.5Гбит/с. Не забывает о родителях и позволяет подключать старые PCMCIA устройства через адаптер.

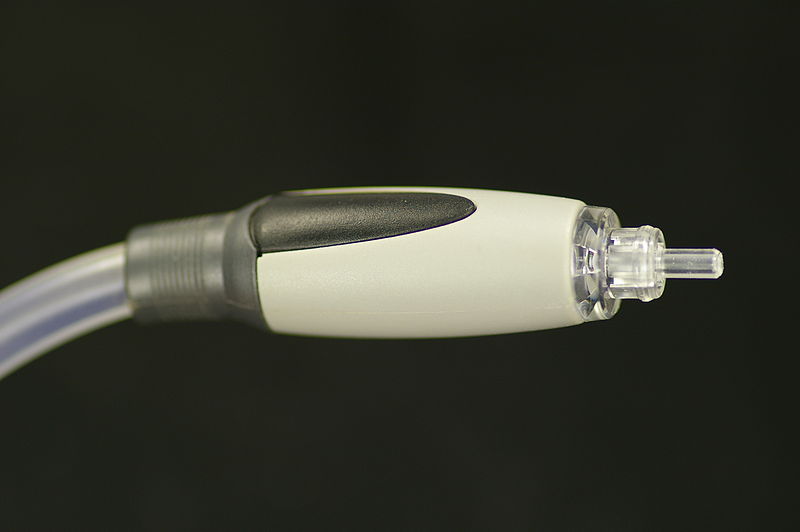

S/PDIF

Что-то из старой эпохи, что всё-таки дотянуло до наших времён. Интерфейс подключения аудиоаппаратуры, работающий по оптическому каналу (в случае TOSLINK). Часто используется в тех случаях, когда требуется исключительно передача дискретного аудио сигнала.

DVI

Интерфейс подключения отображающих устройств, в основном компьютерных мониторов, к компьютеру. Совместим с VGA и наряду с цифровыми видеосигналами передаёт и аналоговый, позволяя использовать старое оборудование с помощью пассивных кабелей. Видеоустройства, подключаемые по DVI, должны поддерживать режим 640х480 пикселей, а также могут предоставлять источнику сигнала сведения о себе, такие как предпочтительные разрешения.

DVI поддерживает передачу видеосигнала с разрешением 2560x1600 при 60Гц и более, чем 24 бита на пиксель.

Тяжело назвать этот интерфейс устаревшим, так как в моём новеньком ноутбуке присутствует разъём VGA, который является предшественником DVI, а на рынке до сих пор присутсвует немалое количество моделей мониторов, у которых (по Яндекс.Маркет, всего 1833 модели):

- есть только VGA: 500

- нет VGA: 70

- есть DVI: 1166

- есть HDMI: 427

- есть DisplayPort: 117

- есть HDMI, но нет DVI: 156

Из такой выборки можно сделать вывод, что от DVI пока отказываться никто не собирается, несмотря на те недостатки, что передачу звука он не поддерживает и то, что он не является хоть сколько-нибудь универсальным.

В декабре 2010 Intel, AMD и некоторые другие производители объявили, что прекратят поддержку DVI, VGA и LVDS в 2013-2015 годах в пользу DiplayPort/HDMI.

UDI

Стандарт, предложенный Intel на замену DVI и HDMI, но ушедший в небытие в пользу DisplayPort.

GVIF

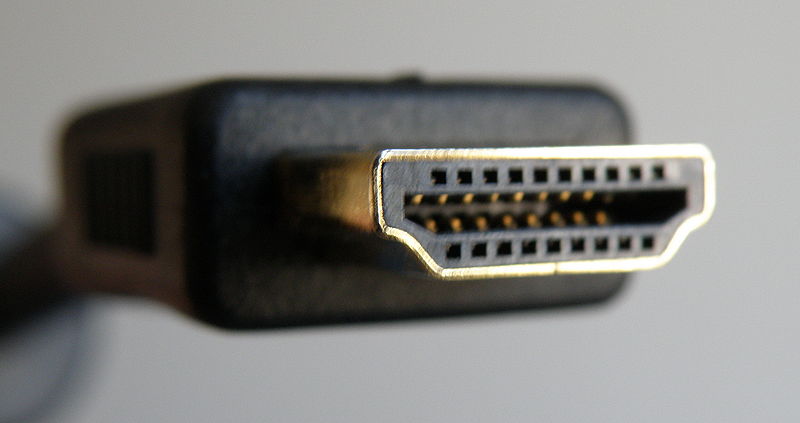

Некий стандарт гигабитной передачи видео, предложенный Sony и, судя по всему, не имеющий практических применений.HDMI

Замечательный и универсальный интерфейс, имеющий возможность передачи видео на разрешениях до 4096х2160, частоте обновления до 60Гц, глубиной цвета до 48 бит на пиксель и поддержкой 3D (к сожалению, не всё сразу, например только 24Гц при полном 4K разрешении), поддерживает цветовые пространства xvYCC в дополнение к RGB. Помимо 8-канального (7+1) аудио поддерживается передача данных, которая может использоваться для трансляции нажатий клавиш на пульте управления телевизора источнику сигнала, подключенному по HDMI. Обратно совместим с DVI, возможно использование пассивного адаптера (но только для цифрового сигнала DVI-D).

Вроде бы всё замечательно, но есть несколько «но». Производители оборудования, работающего с HDMI, должны платить $10"000 в год плюс $0.15 за каждое устройство (скидка $0.10 тем, кто налепит на устройство логотип HDMI и ещё $0.01 тем, кто реализует защиту передаваемого контента HDCP). Это отталкивает множество мелких производителей, либо повышает стоимость производимых устройств. Физически HDMI использует целых 19 жил, что удорожает и утолщает кабели.

DisplayPort

Обладает всеми замечательными свойствами HDMI, кроме возможности передачи сигналов от пультов к источнику сигнала. Огромным преимуществом является то, что производители не обязаны никому ничего платить. Помимо этого, DisplayPort может передавать сигналы Ethernet и USB 2.0 по логическому каналу.

Intel поддерживает (в том числе аппаратно) и HDMI и DisplayPort, ориентируя производителей на использование HDMI для бытовой электроники, а DisplayPort для компьютеров. Как мне кажется, производители всё больше дезориентированы.

Помимо обычного разъёма, некоторые компании используют Mini DisplayPort.

В 2010 году анонсирован стандарт беспроводной передачи DisplayPort на частоте 60ГГц.

MHL

Ещё один универсальный стандарт, продвигаемый Samsung. Является развитием HDMI, но отличается тем, что видео ограничено разрешениями до 1080p и глубиной цвета. Использует физический пятижильный кабель для передачи данных и стандартный разъём microUSB. В принципе, достаточно распространён на мобильных устройствах и телевизорах производства Samsung, LG и Toshiba.HDBaseT/5Play

Ещё один интерфейс для подключения аудио-видео аппратуры. Имеет замечательное свойство, а именно то, что передача осуществляется по стандартному кабелю Cat5e с витой парой и разъёмы RJ-45, что делает подключение устройств дешёвым и простым. Поддерживается передача Ethernet 100Мбит/с и USB по логическому каналу. Скорость передачи 10Гбит/с на расстояние 100м (до 800м с использованием ретрансляторов).ThunderBolt

Ещё один универсальный интерфейс, в основном присутствующий на устройствах приизводства Apple. Использует разъём Mini DisplayPort и 20-жильный кабель, и мультплексирует сигналы DisplayPort и PCIe. Поддерживает до семи устройств на серийной шине. Может питать подключенный устройства до 10Вт. Скорость передачи до 10Гбит/с.Что дальше?

Ну почему же скажет своё веское слово порно-индустрия и не положит конец этому зоопарку, как она сделала в битве VHS и Betamax?Что же будет? Какие интерфейсы всё-таки отомрут, и что станет универсальным стандартом? Думаю, первым комментарием к данному топику должна стать картинка «There are 14 competing standards».

Каждый пользователь ПК знаком с этим портом. PS/2 - интерфейс, предназначенный для для подключения клавиатуры и мыши.

Параллельный порт LPT – используется в основном для подключения принтера.

Обычно располагается на задней стенке компьютера. Параллельное соединение применяется на расстоянии не более 5 м.

Также существует параллельный порт IEEE-1284

В настоящее время стандарт IEEE-1284 не развивается. Окончательная стандартизация параллельного порта совпала с началом внедрения интерфейса USB, который позволяет подключать также и комбинированные аппараты (сканер-принтер-копир) и обеспечивает более высокую скорость печати и надежную работу принтера. Также, альтернативой параллельному интерфейсу является сетевой интерфейс Ethernet

Не под запись: Двунаправленный порт 1 (Туре 1 parallelport) - интерфейс, введенный в PS/2. Такой порт кроме стандартного режима может работать в режиме ввода или двунаправленном режиме. Протокол обмена формируется программно, а для указания направления передачи в регистр управления порта введен специальный бит CR.5: 0 - буфер данных работает на вывод, 1 - на ввод. Не путайте этот порт, называемый также enhancedbi-directional, с ЕРР. Данный тип порта «прижился» и в обычных компьютерах, в CMOS Setup он может называться PS/2 или Bi-Di.

Порт с прямым доступом к памяти (Туре 3 DMA parallelport) применялся в PS/2 моделей 57,90,95. Был введен для повышения пропускной способности и разгрузки процессора при выводе на принтер. Программе, работающей с портом, требовалось только задать в памяти блок данных, подлежащих выводу, а затем вывод по протоколу Centronics производился без участия процессора.

Позже появились другие адаптеры LPT-портов, реализующие протокол обмена Centronicsаппаратно, - FastCentronics. Некоторые из них использовали FIFO-буфер данных - ParallelPort FIFO Mode. He будучи стандартизованными, такие порты разных производителей требовали наличия собственных специальных драйверов. Программы, использующие прямое управление регистрами стандартных портов, не могли задействовать их дополнительные возможности. Такие порты часто входили в состав мультикарт VLB. Существуют их варианты с шиной ISA, а также встроенные в системную плату.

USB (UniversalSerialBus) предназначены для подключения к компьютеру таких внешних периферийных устройств, как мышь, клавиатура, портативный жесткий диск, цифровая камера, VoIP-телефон (Skype) или принтер. Теоретически, к одному host-контроллеру USB можно подключить до 127 устройств. Максимальная скорость передачи составляет 12 Мбит/с для стандарта USB 1.1 и 480 Мбит/с для Hi-SpeedUSB 2.0. Разъемы стандартов USB 1.1 и Hi-Speed 2.0 одинаковы. Различия кроются в скорости передачи и наборе функций host-контроллера USB компьютера, да и самих USB-устройств.

Основная цель, поставленная перед разработчиками – создать возможность пользователям работать в режиме Plug-and-Play (подключение устройства к работающему компьютеру, автоматическое распознавание и последующей установки, при необходимости).

Существует несколько типов USB-разъемов.

ü Разъем "тип A": обычно присутствует у ПК.

ü Разъем "тип B": обычно находится на самом USB-устройстве (если кабель съемный).

ü Разъем мини-USB: обычно используется цифровыми видеокамерами, внешними жесткими дисками и т.д.

ü Разъем микро-USB: спецификация Micro-USB предусматривает поддержку технологии USB On-The-Go (OTG), что позволит устройствам общаться между собой напрямую без использования посредника в лице компьютера.

Значение слова неудачный

Обзор Samsung Galaxy A7 (2017): не боится воды и экономии Стоит ли покупать samsung a7

Делаем бэкап прошивки на андроиде

Как настроить файл подкачки?

Установка режима совместимости в Windows